世界中から先生がやって来る。—教科書より「人との出会い」が教えてくれる学び

更新日:2025/09/03

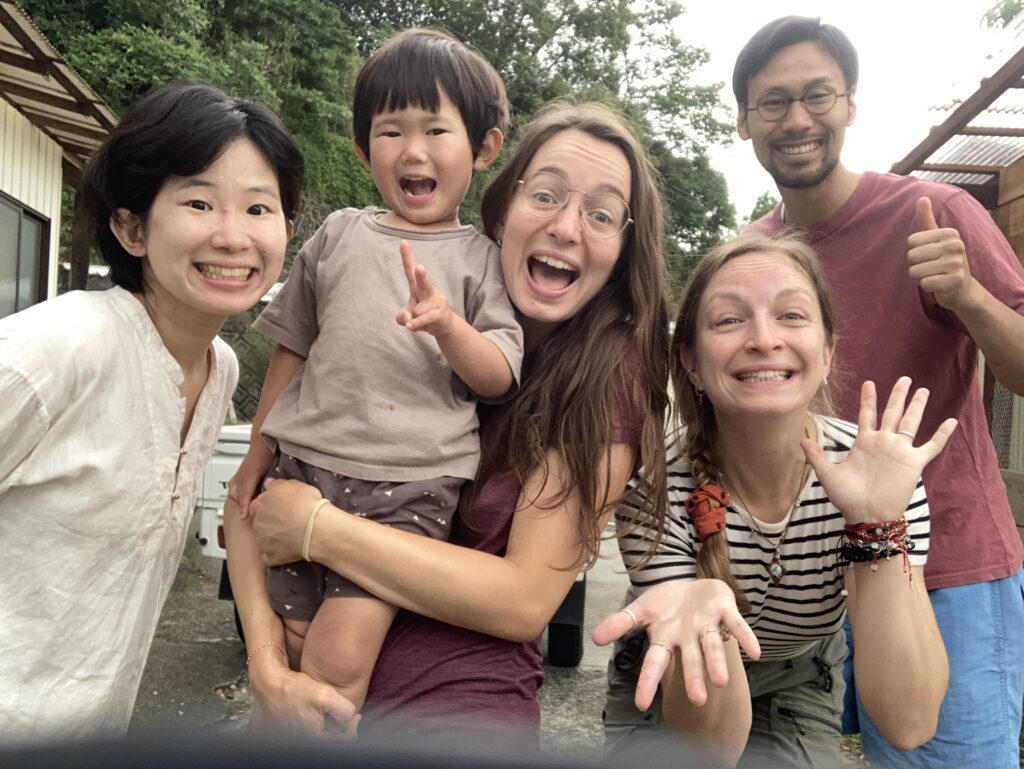

この春から“世界を迎える暮らし”を始めました。世界各国から旅人が集まり授業を繰り広げてくれている。教科書にも学べることは詰まっている。だけど、人との出会いが新しい学びを広げてくれるんじゃないか、そんなことを思うここ数ヶ月だったように思っている。

ヒッチハイクとWWOOFがくれた原点

10年前、代表のこうちゃんはヒッチハイクで日本を旅していた。WWOOFという仕組みで有機農家に泊まり込み、畑を耕し、同じ食卓を囲み、暮らしの話を聴いた。朝露の畦道、鍬の音、土の匂い。短い滞在でも、その家の歴史や土地の誇りが体温のある言葉として胸に入ってきた。見知らぬ誰かに乗せてもらい、見知らぬ誰かに迎え入れてもらう。支え合うと、人は思っていたより遠くへ行ける。あのときの夕焼けは、僕ひとりでは決して見られなかった景色だ。旅は「世界の広さ」を教えてくれたけれど、もっと深く「人のあたたかさ」を教えてくれた。これが、今の僕の土台になっている。

旅人からホストへ——世界に来てもらおう

教育の仕事を始めて、長い旅は難しくなった。ならば発想を反転させる。遠くへ行けないなら、世界に来てもらえばいい。4月から家と「ここのね」をホストにして、イスラエル、フランス、イギリス、アメリカ、そして今は香港の若者が来てくれている。朝ごはんの食卓が、気づけば小さな国際会議になる。

買い物に行く道で祭りのポスターを見つけて文化の話が始まり、台所の調味料から食の歴史へ飛ぶ。日常が授業に変わる瞬間が、何度も起きる。必要だったのは大金でも完璧な計画でもなかった。「だったらこうしてみたら?」という合言葉と、ちょっとの度胸。それだけで、世界はちゃんと来てくれた。

「出会い」が教えてくれること。

今いっしょに暮らしている香港の28歳のゲストは、ニュースを発信するライターでした。仕事を失った背景や、仲間が厳しい立場に置かれた出来事を、彼女は淡々と語りました。「私はChineseじゃなくて、Hongkonger」。その一言に込められた誇りと痛みは、ページ数では測れません。僕はそこで、初めて“教科書では届かない密度”を思い知りました。

情報は大事。でも、人の顔が教えてくれる現実はもっと立体です。表情、声の震え、間(ま)。それらが、抽象的なニュースを、血の通った誰かの物語に変える。子どもたちの前で彼女が語ると、教室の空気が変わります。質問が増え、視線が近くなる。学びの解像度が上がる瞬間です。

僕らはどうしても「知らなかった」を責められたくなくて、つい黙ります。でも、誰かの顔の前では、沈黙はもたない。だから、世界線を太くするいちばんの方法は、やっぱり出会いなんだと思います。

学ぶとは何か?

学びは「説明を受けること」ではありません。問い→試す→ふり返る→分かち合うの循環です。これは最近、ミッチー(元ウイングスクールのスタッフ)が教えてくれたこととも重なります。

いま流行のオンライン教材やAI教材は、便利だけれど説明中心になりがちだ、と。発問が少ない授業は、子どもたちの心が長持ちしません。僕らの“相手”は、TikTokやゲームのテンポ。だったら、授業もテンポよく、けれど浅くならずに、問いを起点に回す必要がある。

だから授業での向き合い方をもっともっと変えていきたいと思う。まず「どう思う?」と問う。小さく試す。うまくいかなくてもいい。失敗は大切なデータだ。終わったら、なぜそうなったかを言葉にしてふり返る。最後に分かち合う。問い→試す→ふり返る→分かち合う。この循環が回り出すと、子どもの目が変わる。魔法なんてない。必要なのは、勇気より“設計”。小さく始められる工夫だ。みっちーの一言が、僕やここのねの授業を一歩前に押してくれたと思う。

不登校って何?—息苦しさ=世界線の細さ

香港の彼女や、ヨーロッパから来た人たちと話していると、よく聞かれる。「不登校って何?」と。

国や制度が違うから簡単に比べられない。それでも、日本では家で過ごす子が多い現実がある。フリースクール等につながるのは、まだまだ一部だ。理由は人の数だけ違う。だから善悪では裁けない。僕は現状をざっくりと伝える。すると、彼らは顔を曇らせて言う。「なぜ、もっと政府は支えないの?」。

その問いに、僕自身も立ち止まる。

9月に入ってから、立て続けに相談や問い合わせが届いている。しんどい、苦しい、学校がつらい。毎年この時期は特に多い。理由は本当にさまざまだ。誰かにひとことで説明できる話じゃない。だから決めつけない。

ただ、最近のウーファーさんたちと話していて強く感じるのは、閉じた世界線の中で過ごすしんどさだ。同じ人、同じグループ、同じルールの中で、少しでも息苦しいと感じた子にとって、その空気は倍々ゲームで重くなる。

違う価値観が入ってこない場所では、出口が見えない。だから僕は、出会いを設計する。家に世界を呼ぶ。体験をつくる。小さな換気でいい。風が通るだけで、顔色が変わる子がいる。

「どうせ無理」から「だったらこうしてみたら?」へ

海外に行けない。時間がない。人手が足りない。理由を挙げれば、やらない理由はいくらでも見つかる。僕もそうだった。けれど、植松さんの言葉を思い出す。「どうせ無理、じゃなくて、だったらこうしてみたら?」。だから僕は家を開いた。自分にできる範囲で、世界を迎えた。授業も同じだ。説明を減らし、問いから始める。小さく試し、ふり返る。完璧じゃなくていい。未完成の余白に、人が入ってくる。そこで世界は、少しずつ変わる。僕はそう信じている。

探している人には、情報は届けることができる。感度の高いご家庭は、自分で見つけてくれる。でも、そうじゃない人がほとんどだ。だから僕は学校で「ロケット教室」をやりたい。探していない人にも届くように。ロケット教室は目的じゃない。手段だ。目的は、子どもが「こころの根っこ」で自分を認められるようになること。打ち上げ直前、手が震える子がいる。発射、失敗、沈黙。そこからの調整、再挑戦、成功。

たった数十分で、顔つきが変わる。

失敗=ダメから失敗=データへ。説教では起きない変化が、目の前で起きる。

クラウドファンディング挑戦中!

「探していない人」にも体験を届けるために、ロケット教室を公立の学校で行うクラウドファンディングを始めました。目的はひとつ。子どもが「こころの根っこ」で自分を認められる瞬間を増やすこと。そのために必要な費用を集めています。

「どうせ無理」を「やってみよう」に。

子どもたちへロケット教室を届けるため、クラウドファンディングに挑戦しています!🚀✨

▼プロジェクトページ

https://readyfor.jp/projects/kokononeschool2025

第一目標:350万円(All or Nothing方式)

募集期間:2025年9月1日(月)10:00〜10月17日(金)23:00

子どもたちに「できた!」という本物の自信を。

ご支援・シェアで応援をよろしくお願いします。